By Jean-Pol GRANDMONT - Own work, CC BY 4.0

Auch

Vaporetti können Trauer tragen

6.4.2023

Ein Schwarzweißfoto in der FAZ, eine gefesselte Ertrunkene

scheint im seichten Wasser Venedigs zu liegen, inmitten von harten

Betonwürfeln. Das Bild gehört zu einer Rezension eines Romans über dunkle

Stunden der Lagunenstadt, als Juden und Jüdinnen verfolgt, deportiert und

ermordet wurden und Partisan*innen von der Wehrmacht demonstrativ öffentlich

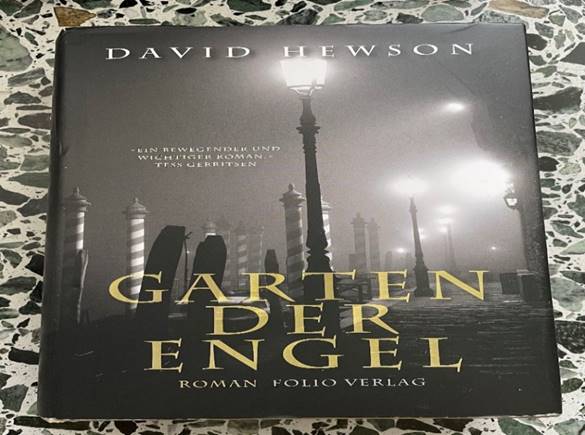

erschossen wurden. David Hewsons Roman „Garten der Engel“[1] behandelt in einer fiktiven

Geschichte historische Ereignisse, Hannes Hintermeiers Rezension machte mit der

Darstellung des Partisaninnendenkmals von Carlo Scarpa und Augusto Murer in der

Nähe der Giardini die Geschichte fast noch spürbarer.

„Schreiben Sie was darüber?“ wurde ich gefragt. Ich dachte

ein wenig über Geschichte und Fiktion nach, wie sie sich in Bücher Filmen mit

eigenen Wahrnehmungen verknoten, und ich sah auch nach, was es mit dem Denkmal

für die Partisanin und dem Sockel des berühmten in Venedig geborenen

Architekten Carlo Scarpa auf sich hat. Und siehe da, es ist nicht der einzige

Sockel, den Scarpa für die Partisanin entworfen hatte, und Murer ist nicht der

einzige Bildhauer, der für das Denkmal eine Figur entwickelt hat. Leoncillo

Leonardi, der selbst Widerstandskämpfer war, erhielt einen ersten Auftrag, das

Werk wurde 1957 präsentiert, und nur durch einen Zufall existiert davon noch

eine frühere Version: 1961 nämlich wurde Leoncillos Skulptur von Neofaschisten

gesprengt, den darauffolgenden Wettbewerb gewann Augusto Murer, ebenfalls ein

ehemaliger Widerstandskämpfer und Partisan. Von der ersten Skulptur blieben nur

Reste von Scarpas Sockel und die allererste Version des Denkmals, bei der die

Auftraggeber die rote Farbe des Halstuchs der Partisanin gestört hatte…

Dampf

ablassen

Wir sind also bei der Vaporetto Station Giardini, gleich in

der Nähe des Denkmals auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Station

liegt die „Riva dei Sette Martiri“, die an ein prägendes Datum im

Venezianischen Widerstand erinnert, das auch ein wesentlicher Punkt im Buch

David Hewsons ist: am 3. August 1944 wurden hier sieben wegen Widerstands gegen

die deutsche Besatzung Inhaftierte als Repressalie für den Tod eines

Wehrmachtssoldaten ermordet – vor großem Publikum, das eigens herbeigeschafft

wurde. Dass der Soldat ins Wasser gestürzt war, nicht weil er attackiert wurde,

sondern weil er betrunken war, wurde nicht weiter beachtet.

Werden Denkmäler von Vorbeigehenden als Irritation

wahrgenommen, oder sind sie – gerade in einem Ort, der selbst schon ein

Monument ist – nur Teil der Stadtmöblierung, so wie eine Anlegestation für

Vaporetti? Eine Haltestelle für den öffentlichen Verkehr, in einer Stadt in der

Gondeln das darstellen, wofür sonst vielleicht Pferdekutschen dienen?

Dabei sind ja schon die „Vaporetti“ selbst Erinnerungsstücke.

Das, was der Inhalt des Wortes bezeichnet, gibt es nicht mehr, denn im Inneren

der Vaporetti arbeitet keine Dampfmaschine mehr. Heute sind es Schiffsdiesel

und bald vielleicht Elektromotoren. Die Sonnensegel der Wasserbusse könnten aus

Solarzellen bestehen, ein bisschen zumindest die venezianische Sonne nutzen –

um nur ein wenig in die Zukunft zu schauen, wenn schon die Vergangenheit das

Thema ist. Mit „kleiner Dampfer“ könnte man „Vaporetto“ wohl am besten

übersetzen, und zunächst, ab 1881, waren die damals in Betrieb gestellten Boote

des öffentlichen Verkehrs ja auch tatsächlich kleine Dampfschiffe.

Etappenziel

„Vaporetto“ und Venedig war für mich fast ein Begriff: als

Kind das erste Mal mit den Eltern in so einem Schiff durch die Stadt zu fahren

war aufregend, Venedig wurde allgemein angesehen wie ein Wunder, und jahrelang

konnte ich bei meinen häufigen Fahrten nach Italien nicht anders als in Venedig

halt zu machen.

Ein paar Stunden am Parkplatz oder sogar im Parkhaus an der

Piazzale Roma stehen bleiben und rein ins Gewirr der vielen Gassen. Die Wege

kannte ich bald auswendig, die leistbaren Trattorien ebenfalls. Manchmal, wenn

etwas mehr Zeit war, wurde mit dem Vaporetto der Linie 1 der Weg zum Lido

genommen. Die edlen Wassertaxis für die Hotelgäste oder Gondelfahrten waren off

limits, in den Gässchen wurden die Venezianer*innen über die Jahre immer

seltener, und der Eindruck, dass Touristen von den vielen Hänlder*innen wie

Beutetiere betrachtet wurden, ließ sich immer weniger verdrängen. Dafür, dass

mir mein Vater bei einem Besuch Venedigs einmal eine einfache Gitarre gekauft

hatte, bin ich ihm bis heute dankbar. Den Namen am Erzeuger-Etikette weiß ich

bis heute: „Giuseppe Indelicato“ soll der Mann geheißen haben, der die Gitarre

gebaut hatte, und einer, der als Musikauskenner galt, sagte, nachdem er auf dem

Billiginstrument einen Akkord angeschlagen hatte, mit Kennermiene „also

bundrein ist die nicht“.

Das störte nicht, weil ich ohnedies fürs Gitarre spielen zu

ungeschickte Finger hatte, aber es war fein, eine Gitarre im Zimmer stehen zu

haben und an Venedig zu denken. Weil sie nicht besonders wertvoll war, wurde die

Gitarre immer wieder verborgt und irgendwann verliert sich die reale Spur des

Instruments, bei aller positiver Erinnerung.

Bevor es

Tintenfische tiefgekühlt gab

Der mitfahrende Freund sagte: „wir müssen unbedingt ‚fritto

misto‘ essen“ und so wurde der erste Kontakt mit dem Meer auf der Italienreise

entsprechend gefeiert. Wien – Tarvis, an der Grenze warten, langsam durchs

Kanaltal trödeln, erste Pause in Udine, nächste in Venedig. Dann Geld sparen

und über Landstraßen weiter in den Süden – Chioggia, Cesenatico, San Marino,

über den Apennin zum anderen Meer, zum richtigen, tyrrhenischen. Rom, Neapel,

meistens war in Paestum der Umkehrpunkt. Und immer ging es bei den Diskussionen

mit neuen Bekannten und älteren Freunden um Politik. Wer sympathisiert mit welcher

linken Splittergruppe, in welcher Stadt ist welche Bewegung stark, wo ist die

faschistische Gefahr am größten? Die neue linksliberale Repubblica kam auf den

Markt, Pasolini schrieb aber noch im bürgerlichen Corriere, Manifesto oder

Lotta Continua waren eher etwas für Spezialisten, die Lieder der Cantautori

aber waren für alle.

Über Venedig sang auch der emilianische Liedermacher Guccini,

er übernahm ein Lied eines Ensembles aus Genua und machte die Geschichte der

20-jährigen Stefania berühmt, die bei der Geburt ihrs Kindes stirbt, im

Venedig, wo die Fahrten der Gondeln an ein Ringelspiel erinnern und die

Giftwolken aus Porto Marghera die Stadt zwischen Europa und dem Orient

eintrüben.

Aber wie trüb war Venedig erst in Zeiten der Republik von

Salò, in den Zeiten als die Wehrmacht Juden und Jüdinnen verfolgte und sich die

Nazis Mussolini nur mehr als Marionette hielten und ihre KZs bis nach

Norditalien brachten.

Claudio Magris beschrieb den endzeitlichen Nazi-Terror in

Triest in seinem Roman „Verfahren eingestellt“[2]. Schließlich gab es in Triest sowohl

das KZ in der ehemaligen Risiera San Sabba, und im Roman von Magris das Schloss

Miramare als Ort für das Fest zu Hitlers allerletztem Geburtstag am 20. April

1945. Unter Mitwirkung des Kärntner Gauleiters und dann auch für Friaul

zuständigen Friedrich Rainer.

Nicht weit entfernt finden in Venedig, von dem alle Seiten

glauben, die Alliierten würden es wegen seiner kunsthistorischen Bedeutung

nicht bombardieren, nicht nur im Roman von David Hewson Tragödien statt.

Jüdische Partisan*innen treffen auf Einheimische, auf deutsche Offiziere im

Dienste des Holocaust, zum Verrat genötigte Priester und jüdische Funktionäre,

auf Opportunisten und Helden. Mit vielen Annäherungen an die reale Geschichte

des Kampfes um Würde und Überleben wird man nach der Lektüre von „Garten der

Engel“ mit anderen Gefühlen durch die Lagunenstadt gehen. Besetzt ist die

Lagunenstadt nicht mehr von gewalttätigen Truppen, das Wirtschaftswunder nach

dem Krieg, die Massen der Besucher haben dazu geführt, dass die Stadt von

Tagestouristen bald nur mehr mit Eintrittskarte besucht werden darf. Selbst der

Bürgermeister-Philosoph Massimo Cacciari konnte gegen die durchgängige

Kommerzialisierung seiner Stadt wenig ausrichten. Aber auch in Hewsons Buch

entsteht selbst in der Zeit der Verfolgung und des Widerstandskampfes immer

wieder eine zumindest kommerzielle Nähe zwischen Tätern und Opfern, wenn zum

Beispiel Verfolgte für Verfolger Preziosen aus Samt weben.

Im Roman beginnt alles damit, dass die Leiche eines deutschen Soldaten ertrunken im Kanal gefunden wird, ein lautes Wort und das Leben eines Protagonisten nimmt eine andere Richtung… und auch das Schicksal eines sehr ambivalent dargestellten Polizisten-Opportunisten hängt bis zum Schluss des Buches an einem seidenen Faden. Was Wunder, wenn ein Gutteil der Handlung in einer Weberei spielt.

Mythos Via

Appia

Hewson[3] hat für ein anderes Buch – so wie

auch der Triestiner Autor und Journalist Paolo Rumiz[4] – die römische Via Appia abgegangen,

und es ist interessant diesbezüglich auf seiner Homepage Namen von Orten zu

finden, die ich den Zeiten der Venedig Aufenthalte oft besucht habe: Minturnae

/ Minturno, oder Terracina, ich war viele Jahre früher dort, bin nun in alte

Fotodateien gepurzelt. Ein Bild von der Via Flacca in der Nähe, am Meer entlang

die Direttissima zwischen Terracina und Gaeta bildend, wie lang musste man

warten, um das Foto zu bekommen, so, dass die gesprayte Schrift wirklich Sinn

bekommt: „Gott beschütze dich“, denn sonst droht das Ende der irdischen Reise.

Aber um mit

Francesco Guccini zu sprechen, wir haben ja Gott sterben lassen. Und das nicht

nur an den Straßenrändern, genauso auf der Suche nach Dingen, wie wir nicht

finden, mit den Mythen von den Rassen… Und jetzt sind wir – um Nietzsche zu

folgen – Waisenkinder.

Und plötzlich

taucht wieder Venedig auf – nicht mit der jungen sterbenden Mutter Stefania,

nicht mit den zwei verwaisten jüdischen Geschwistern, die in Hewsons Buch den

Kampf gegen den Faschismus aufgenommen haben, nein wir sind bei Friedrich

Nietzsche, der sich in Venedig mit Musik vom Verlust der Götter tröstet: „Wenn ich ein andres Wort für Musik

suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Ich weiss

keinen Unterschied zwischen Thränen und Musik zu machen, –

ich weiss das Glück, den Süden nicht ohne Schauder von Furchtsamkeit zu denken.“

Wenn man den „Garten der Engel“ gelesen hat, dann kann man Venedig ähnlich

und gleichzeitig ganz anders sehen, Schönheit und Schaudern gingen Hand in Hand

auch wenn man einmal „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ von Nicolas Roeg mit

Julie Christie und Donald Sutherland

gesehen hat.

Die Geschichte und ihre Geschichten verändern die Wahrnehmung, so wie die

Kunst der Biennalen, oder die auch abstoßende Attraktivität der Stadt und die

Abgründe, die ins Acqua alta führen. Es nützen a la longue keine

Hochwasserschutzbauten, auch wenn man sie M.O.S.E, Modulo Sperimentale

Elettromeccanico nennt – „Mosè“, nach dem

Mann, der durch das geteilte Rote Meer geflohen ist, um sein Volk zu retten.

Stirbt Venedig, wie die erschossenen Partisanen, wie die Flüchtlinge im

Mittelmeer, die von hier nach Auschwitz deportierten Jüdinnen und Juden?

Es ist schwierig, Venedig unbefangen zu besuchen.